これは、人類史上初めて実戦で使用された核兵器である[2]。原子力災害(核実験、原発事故など)や自然災害(地震、台風、隕石衝突など)の規模を表記する際に、このリトルボーイを基準に「広島原爆n個分」と換算されることもある。

核の歴史の詳細については「核兵器」を参照

目次

概要

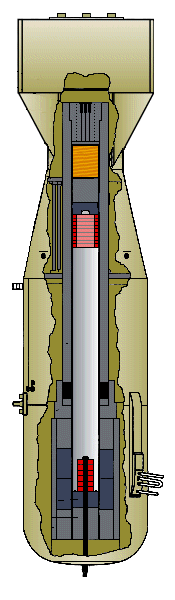

リトルボーイの構造。赤がウラン235。

積載されたウラン140ポンド(約65kg)のうち、1.38%(約876.3g)が核分裂反応を起こしたと推定されている。[3]核出力はTNT換算で約15kt(5.5 × 1013ジュール)である。

開発

ガンバレル型の原子爆弾が「どのように設計されたのか」は、未だに軍事機密扱いであり、情報公開されていない。一部に、リトルボーイは ナチス・ドイツ製、もしくはその複写であったのではないか、とする説がある。この説の説明として、アメリカがガンバレル型の開発をした経緯がなく、当初よりプルトニウムを用いた爆縮式(インプロージョン型)の実験を行っていた、とされることがある。

しかし、アメリカ合衆国が研究していた、原子爆弾の当初構想は「ガンバレル型」であり、原子爆弾の研究を行っていた世界のどの国においても、構造が比較的簡易であり、インプロージョン型よりも基本部分の製造が容易であるガンバレル型の研究が行われていた。実際に米国ではプルトニウム239を材料としたガンバレル型のシンマン(Mark 2)として開発が行われていた。ただしMark2の開発は難航し、実際に中断・放棄されている。

米国および人類初の核爆弾稼働実験である「トリニティ実験」において使用された爆弾(ガジェット)もインプロージョン型である。では理論構造が単純であるとはいえ、取り扱いや安全性に疑問があり、実験実績のないガンバレル型を、なぜ投下第一号としたのか等の不明点が残るが、これもまた機密扱いであり明らかになっていない。リトルボーイ使用の3日後に長崎に投下されたファットマンは、トリニティ実験と同様の「プルトニウムを使用したインプロージョン型」である。

1943年頃、プルトニウムの過早反応が認識され、爆縮方式の設計がスタートする。1944年7月には、ほぼ全面的にプルトニウム爆縮式に開発努力は移行するが、トリニティ実験までは爆発成功の確信がなく、すでに爆弾設計としては完了しウラニウムの濃縮の進捗を待つのみとなっていたガンバレル型が予備として計画されたとされている。

大量のウラニウムを必要とするガンバレル型のリトルボーイの製造において、終戦間際にドイツ国内や潜水艦から押収されたウラニウムは使われなかったとする根拠はないが、量的には1939年の時点で カタンガ州(コンゴ)からおよそ一千トンが搬入されたウラニウム鉱石が原料の大部分を占めていた。

実験

1945年当時、この方式の検証のための核実験は行われていない。核実験による検証を経たのは、プルトニウムを使った爆縮方式のものが1945年7月16日、アメリカニューメキシコ州アラモゴード近郊のアラモゴード爆撃試験場(現:ホワイトサンズ・ミサイル実験場内「トリニティ・サイト」)で行われたのみである。これは一般には、既にウラン235を使った核分裂試験が原子炉内で行われていた為に核爆発を伴う検証そのものが不要であったとされているが、実際はテストを行うことで高濃縮ウランが不足し、この方式の原子爆弾の戦線への投入に遅れが生じることを、アメリカ軍が嫌ったというのが真相のようである[4]。安全性

ガンバレル型の原子爆弾は、安全性に大きな問題があるため、アメリカ合衆国で作られなくなった。完成したガンバレル型の原子爆弾は、推進薬に点火すると、必ず核爆発を起こしてしまうため、フェイルセーフが存在しない。そのため、爆弾を搭載したB-29が墜落したり、何かのミスで投下前に推進薬が点火したりするなど、万が一の場合に備え、爆撃機に兵器係として原爆の技術者を同乗させ、その者が投下の前に手作業で砲身内に推進薬(コルダイト火薬)を詰めこむという安全対策を取ったほどである。

たとえ推進薬が無くとも、墜落の衝撃によって砲弾部が標的部に突入すれば、核爆発が起きる可能性が十分に高く、海中に墜落すれば、爆弾内に流入した水が減速材として働き、臨界状態になる可能性があった。このため海に落下すれば、周囲一帯を「危険地域」として閉鎖せざるをえなくなる。これらの危険性を排除できるだけの安全装置の開発は不可能であるとされ、ガンバレル型自体が開発中止になる原因となった。

経緯

- 1945年 - 太平洋戦争中にアメリカが立ち上げたマンハッタン計画に基づき、アメリカ国内で製造。

- 7月16日 - サンフランシスコにて重巡洋艦インディアナポリスに積載され、日本本土への爆撃機の基地であるテニアン島へ向け出港。

- 7月25日 - トルーマン大統領、日本への原爆投下を決定(しかし、トルーマンが投下を証認した記録はない)。

- 7月26日 - テニアン島到着。

- 7月31日 - リトルボーイ組み立て完了。

- 8月5日 - 爆撃機への搭載完了。投下に用いられた爆撃機はB-29であり、機名はエノラ・ゲイと名付けられた。

- 8月6日午前8時15分(日本時間) - 広島県広島市の上空高度9,600mから投下され、細工町(現:広島市中区大手町)の島病院上空約600mで爆発した。

(原爆被害の詳細は広島市への原子爆弾投下を参照)